Les photographes racontent des histoires, graves ou drôles, des histoires sur le monde ou sur eux-mêmes, des histoires qui chantent ou questionnent le réel, des histoires qui, quand elles sont réussies, agrandissent notre vie.

Le plaisir de photographier traverse ces histoires, nécessaire, à la fois plaisir d’être là, bien là, au milieu du monde et de ses lumières, et celui de l’interroger, de glisser un peu d’acide dans son fonctionnement et ses rites.

Denis Pasquier pratique le plaisir de photographier comme une morale, amateur, au premier sens du terme, amoureux de la lumière et de ses accidents.

Ses photographies racontent des histoires quotidiennes, glanées dans le chaos du monde, drôles ou amères, comme autant de tentatives de subvertir le bel ordre des habitudes du regard.

André Lejarre. le bar Floréal. photographie. Paris. Octobre 2004

En septembre 2003, j'avais "osé" écrire ce petit texte, ci-dessous, à l'occasion d'un livre sur l'onde juste une ombre, réalisé en autoédition :

Photographier, c’est entretenir un espoir de justesse.

On a deux ou trois choses dans le creux du corps qu’on tente de dire le plus justement possible. On y arrive de temps en temps, mais de justesse.

Des nuages, le bruit du vent, le sourire des femmes aimées, des enfants, quelques animaux familiers, de l’amour et de la tendresse, un peu de dérisoire, de l’essentiel, quelques indignations : c’est de la saveur quotidienne du monde dont il s’agit ici.

Des “ entre-deux ” (des collages, des rapprochements) seront proposés ici. Entre-deux où des histoires pourraient commencer, où j’inventerai le réel. Inventer le réel, porter un regard sur le monde…Mais enfin, point de leçon, rien de sûr. Juste une envie, une tentation : photographier comme ça me chante.

Aujourd'hui en 2019, j'ai envie d'essayer d'en dire plus, de "préciser" ma démarche photographique, de citer ceux, dans le monde de la photo, qui m'ont inspiré, guidé, accompagné. Je vais m'autoriser à reproduire de longues citations car il y a des auteurs qui écrivent tellement mieux que moi qui ne suis pas écrivain. Même si comme le dit Jorge Semprun (La Mort qu'il faut. Éditions Gallimard, 2001) : Les citations sont les béquilles d'une pensée incertaine.

Oui, ma pensée n'est pas assurée, j'essaie juste de faire des photographies et j'avoue avoir du plaisir à en faire et des bonnes plutôt que des mauvaises !

"Piocher/Prélever" (cadrer, arrêter le temps), le nez au vent, les yeux grand ouvert, dans le réel, au fil des jours et des déplacements.

Puis ensuite rassembler, "coller", juxtaposer, rapprocher des images pour raconter des histoires, étonner, susciter l'émotion tout en faisant comprendre que c'est aussi de moi qu'il s'agit : de mes émois devant la splendeur du Monde, de mes sentiments parfois sombres, de mes doutes et colères sur l'état des choses...

Je crois que je suis un artiste sentimental.

Olivier Cena à propos du peintre Gérard Traquandi (Télérama N° 3615) dit ceci :

Traquandi est un artiste sentimental. Etre sentimental, en art, c'est avoir conscience d'être à la fois au monde et amoureux de ce monde... Traquandi ne bataille contre personne. Il s'émerveille devant presque rien : un rayon de lumière colorée, un reflet sur l'eau, le vert mat du lichen sur le tronc d'arbre, le brouillard filtrant le soleil... La beauté du monde l'enchante. Il veut l'offrir en partage. ...

Des affres de ce monde, un instant nous sommes consolés.

Mon souci, sans être soucieux, c'est de décrire la beauté du monde, d'enregistrer des fragments de temps tout en parlant de moi et de mes états d'âme. Rien ne sert de courir le Monde (encore que chaque photographe à son "terrain" photographique !). Il faut "juste" garder les yeux ouverts, être vivant car à la vérité, peut-être, ce qui est le plus important, peut-être, c'est la manière de ressentir les choses.

Prendre son boitier, oublier les zooms, les téléobjectifs, les grands-angulaires, se contenter d'un objectif 35 mm ou 50 mm et faire de cet appareil le compagnon de route de ses voyages et de sa vie sentimentale, ... Des moments "décisifs" qui ne relèvent pas de la prévisualisation ou du calcul mais que l'on sait accueillir comme un cadeau du hasard. Sauf que ce hasard est un hasard "objectif" saisi grâce à un mot clef : la disponibilité.

Réponses Photo n° 265. Avril 2014. Page 47

Et puis dans cette longue citation, extraite d'un livre de Jean-Philippe Arro-Vignod, il suffit de remplacer écrivain par photographe ! Et c'est formidablement juste !

Être écrivain m'a toujours semblé l'état le plus enviable.

Une façon de m'accorder un supplément d'existence. D'emprunter un peu de leur destin romanesque aux personnages que j'invente.

Vivre ne suffit pas à notre bonheur. Il nous faut la fiction pour colorer la vague déception que nous laissent les choses.

Je n'écris pas pour rester. Seulement pour me donner conscience d'être au monde. Me donner une histoire à travers celle de mes personnages.

Quelque chose de leurs amours, de leurs espoirs, de leurs drames- de l'acuité de leur vie d'êtres fictifs-retombe inéluctablement sur moi. A leur ombre, ou dans leurs pas, je vis plus intensément, dispersé en chacun d'eux, comme autant d'accélérateurs de particules.

Quand je reviens vers le monde, c'est grandi, inexplicablement, consolé aussi de n'être que moi, de la platitude des choses, du temps qui dilue et corrompt...

Griserie d'aimer. De faire. De construire. De se découvrir compétent. De comprendre. D'affronter la durée. La labilité des circonstances. De connaitre l'amitié. D'admirer. De se découvrir des maîtres.

Être heureux. Jean-Philippe Arro-Vignod. arléa. Collection Arléa-Poche. N° 93. Février 2005

Je n'invente pas des personnages de fiction, mes personnages sont les "vrais" gens. C 'est cela aussi qui me fascine, c'est l'inventivité du réel, la "richesse iconographique" de tous, petits et grands, maigres et "gros", la beauté des laids et la "mocheté" des beaux, jeunes et vieux, de tous ces looks improbables, ces coupes de cheveux "étranges". Des hommes et femmes "ordinaires", anonymes entraperçus, une collection de vies singulières.

La splendeur du monde est là mais aussi dans ces paysages urbains, agricoles, ...

Silence et contemplation, peut-être ?

La photographie, dans ses meilleurs moments, ouvre l’horizon d’un réel “ profane ”, qui se contente d’être ce pour quoi il se donne, sans promesse d’un ailleurs qui serait plus fondamental : elle est un art “ laïc ”, une image qui émeut, qui enchante ou qui attriste, mais de cet émoi fugace, de cette tristesse ou de cet enchantement légers, subtils et précaires qui naissent d’une rencontre brève et fortuite. Une image où il y a à voir mais rien -ou si peu- à dire.

L’image précaire. Jean-Marie Schaeffer. Editions du Seuil. Collection Poétique. Octobre 1987.

Bibliographie sélective et amoureuse :

Circonstances particulières 1 HISTOIRES et 2 SOUVENIRS. Christian Caujolle. Actes Sud, 2007

Les Cahiers de la Photographie. Revue trimestrielle de critique contemporaine. Du n° 1 en 1981 au n° 24 en 1989 et les Hors-séries. Claude Nori (Directeur de la Publication). Gilles Mora (Rédacteur en chef)

L'acte photographique. Philippe Dubois. Fernand Nathan et Editions Labor, 1983

La photographie. André Rouillé. folio essais. Éditions Gallimard, 2005

Vie et mort de l'image. Une histoire du regard en occident. Régis Debray. Collection Bibliothèque des Idées, Gallimard, 1992

La Photo, inéluctablement : recueil d'articles sur la photographie, 1977-1985. Hervé Guibert. Éditions Gallimard, Paris, 1999

fond de l'œil (petites histoires de photographies). Amaury da Cunha. la brune du Rouergue. Éditions du Rouergue, 2015

Quelques photographes, ceux qui m'accompagnent depuis bien longtemps :

Edouard Boubat, Bruno Delamain, Paul Den Hollander, Raymond Depardon, Bernard Descamps, Pascal Dolémieux, Claude Dityvon, Gilbert Garcin, Gladys, Michael Kenna, Guy Le Querrec, Dolorès Marat, Claude Nori, Anders Petersen, Bernard Plossu, Alisa Resnik, Pentti Sammallathi et tant d'autres seraient à nommer, bien entendu !

Sans oublier, inévitablement : Henri Cartier-Bresson, Robert Frank et William Klein.

Denis Pasquier. Novembre 2019

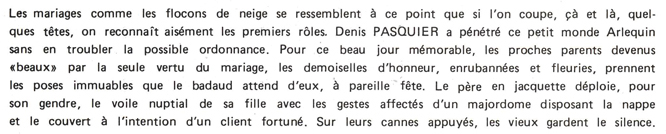

Texte de Patrick Morelli pour l'exposition L'échappée belle. Avril 1985

Lorsque j’étais petit, on ne me racontait pas d’histoire. Jamais, le soir, pour m’endormir : mais ça ne m’empêchait pas de rêver. Ensuite, il y eut « Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? » et ces photographies pourraient bien répondre aux questions de contes, où Anne répondrait : « Si justement, un homme, là-bas, sur la plage… ».

Lorsqu’on lui demandait, sans doute moins abruptement : « Alors, quoi de neuf ? », Agnès répondait : « Le petit chat est mort… ».

Rien de nouveau ? Non, enfin si : des histoires. Qui se choquent et se répondent, et dans ces histoires qui se côtoient deux à deux, d’autres histoires qui elles aussi, comme de petites tables gigognes, s’entrelacent, se complètent et s’épient. Elles se regardent, duos ou duels, paires ou doublons : on ne sait pas bien dire, pourtant, ce qu’il y a de tellement fluctuant là-dedans… C’est parce qu’elles nous parlent. Des couples ? Un bestiaire. Ou un roman, de famille…, de la violence aussi…. Il y aurait donc des oies effrayées par une police, et des arrosoirs réprimant la manifestation de moutons bien présomptueux… Mais aussi, mais surtout, mais d’abord, le monde de l’enfance, par exemple celui de cette jeune fille dans les palmiers : est-ce bien elle ou est-ce une autre ? Alice ? Elle s’en est allée, déjà. Et le type se demande si vraiment c’était elle, l’a-t-il bien vue, ou n’était-ce qu’une apparition ? Cet homme n’aurait-il pas…? Mais non, ce n'est qu'un rêve, celui du temps des assassins, le temps où le pire n’est jamais loin, caché sous la banalité. Un peu comme chez Simenon, il y aurait cet autre au chapeau, là, on ne le capture pas, il serait là, pourtant sur le bord et sur un banc à se demander s’il va ou non y rester, dans cette photo, mais oui, il y est, il guette peut-être quelque chose, quelqu’une qui sortirait de l’immeuble d’en face, ou peut-être bien d’une autre histoire encore, hors cadre… Voilà, je me suis demandé ce qui fait que ces photos sont à ce point empruntes d’une sorte d’onirisme décalé, insoumis peut-être, comme ce petit Zorro qui, avec son épée marque le corps du Christ de stigmates, ou n'est-ce que dans du sable, du goudron ? Je ne sais pas, je regarde, je suis le regard et les gares et les tunnels, les routes, les trains de banlieue, la fée électricité, ces visages qui sourient de voir cette mariée, en blanc, sur le quai qui attend un train ou un prince charmant ou la lumière, allez savoir, sur le bord de la route aussi bien, avec le ciel pour témoin, le ciel pour témoin, voilà, et un vautour planerait sur une âme morte qui dormirait, il me rappelle bien des choses ignobles, peut-être la vieillesse, ou alors l’exclusion cette terrible maladie, ces chapeaux sans leur tête et ces masques sans leur vie. Les réponses aux questions, aussi, qui a tué, qui se tue avec ce revolver, dans ce train, ou sur cet aiguillage, qui est mort sur les plages de Normandie ou de Bretagne, qui veut aller se faire cuire un bœuf ? On en rit pour oublier les larmes, pour se souvenir aussi, c’est à ça qu’elles servent, les photos, peut-être toutes, elles ne servent toutes qu’à ça, à se souvenir que, ce jour-là, à ce moment-là, il y avait un petit garçon, il était une petite fille, sur cette route, ce chemin qu'à nous tous il reste à parcourir et qui parfois est heureusement si subtil.

Alors, finalement, ces photos, ce ne serait que ça, la vie ou la mort, le noir ou le blanc, le mouvement ou la vitesse, la campagne et la ville, le train ou la route, le jour et la nuit, attraper ou choisir ?

Oui, voilà ce qu’est une de ces photos : dans l’animal l’humain, et dans le ciel un peu d’eau.

Des photographies à rêver, debout…

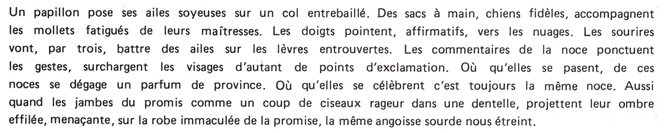

Texte pour le livre Petits meurtres. Pierre COHEN-HADRIA. Paris. Juin 2004

Les photographes racontent des histoires, graves ou drôles, des histoires sur le monde ou sur eux-mêmes, des histoires qui chantent ou questionnent le réel, des histoires qui, quand elles sont réussies, agrandissent notre vie.

Le plaisir de photographier traverse ces histoires, nécessaire, à la fois plaisir d’être là, bien là, au milieu du monde et de ses lumières, et celui de l’interroger, de glisser un peu d’acide dans son fonctionnement et ses rites.

Denis Pasquier pratique le plaisir de photographier comme une morale, amateur, au premier sens du terme, amoureux de la lumière et de ses accidents.

Ses photographies racontent des histoires quotidiennes, glanées dans le chaos du monde, drôles ou amères, comme autant de tentatives de subvertir le bel ordre des habitudes du regard.

André Lejarre. le bar Floréal. photographie. Paris. Octobre 2004

C’est l’ange dans la nuit l’éphémère

C’est un vent qui passe dans les arbres

Sur la plage les pieds sur la jetée

Le regard brillant au loin vers le feu du soleil

L’air qu’on respire vivant le soleil qui nous illumine

L’odeur de la mer qui est et qui bat

Les vagues l’écume la rosée

La roue tourne et passent les semaines

Les images et les êtres qu’on chérit

Les absents qui s’en sont allés ils sont là

Ils sont là on y pense et nos pas sur le sable

Demain comme les leurs s’effaceront

Texte pour l'exposition Seul le vent s'en souviendra, à la Galerie 1.47. Pierre Cohen-Hadria. Paris, 24 octobre 2013

Du désordre des sentiments

Il pourrait ne s’agir que d’un ciel.

S’il se pouvait, il ne s’agirait que d’un ciel. Cela se pourrait-il ?

Il y faudrait circonstances et dispositions, hasards et obligations, deux ici, trois autres là, puis les deux d’affilée, lire dans un même élan, cinquante fois peut-être, et voir et puis sentir, respirer et dans une même sphère tout loger.

Mais quand même, ce serait insuffisant. Il y manquerait encore pratiquement, peut-être, l’essentiel ou l’indispensable : l’instant.

Alors, on aurait beau faire, poser ici des couleurs, là un autre noir, ici du gris, des nuages aux cieux, des sourires aux visages, on aurait beau tenter l’équilibre, la renaissance ou la disparition, le flou ou l’avéré, on aurait beau faire, on n’y parviendrait pas.

Ou peu.

Ou mal.

Il devrait y avoir de la musique, voilà ce qui serait nécessaire, plus encore probablement, plus encore que jamais, jamais est un mot d’amour, alors il faudrait le dire, tenter de l’articuler, y ajouter un plus, quelque chose d’une addition, un signe et le sentir comme un mur, une frontière infranchissable même si elle était tutoyée par des escaliers, des marches qui parfois, en volutes complémentaires, iraient aux mêmes niveaux, des rampes que saisiraient des mains aux rides épaissies des ans, il y aurait l’odeur des vieux musées, l’odeur de la poussière qui s’illumine d’un rayon de soleil, qui sur le cadre se dépose et pèse sur les bois dorés, la mince feuille d’or de l’artisan, souviens-toi, « l’Ami Américain », il faudrait entreprendre de se souvenir, oui, voilà c’est exactement ça, se souvenir du toucher de ce bois, là, de cette rampe qui desservirait d’autres paliers encore, au centre desquels des portes, ouvrant sur des salles tendues de lin, il faudrait pouvoir voir plus loin encore, mais que sommes-nous, dans ce temps, cet espace, que sommes-nous ici sinon des êtres passagers, des sourires certes aux yeux, des mains tendues serrées, des bras des jambes des ventres, et nos bouches aux joues sur les yeux et aux lèvres, nos mots et nos soupirs, nous autres devant le flot toujours renouvelé des mers, le jusant devant l’air toujours en mouvement des vents, les alizés dont l’harmattan, la bora, le garbin, le sirocco et le sable et la terre et les plantes, les oyats et les arbres qui branches tordues s’accrochent et s’arriment, des cordes des tissus qui nous couvrent, le bord de la mer comme le bord du corps, il faudrait en parler, les pores et les cils, les voiles au loin l’écume, les phares et de l’horizon la douce rondeur qui pâlit loin, si loin dans la nuit qui vient, les rires et la joie de courir des tout petits enfants encore peu aguerris sur leurs petites jambes malhabiles à la marche, il faudrait dire ces choses, les éléments, toutes ces choses, les ordres et les espèces, les classer mais cela nous servirait à quoi, sinon à rien et dans le petit passage, notre petit passage ici, nous si tellement et seulement simples et esseulés, ceux qui nous ont fait comme ceux que nous autres avons conçus, le langage est un traître et les mots ne nous aident que peu, celles et ceux qu’on a aimés, même les accords ne parlent que pour eux, eux-mêmes malgré leur tour restent encore sinon avec le plus rapproché du moins avec le masculin, alors pourquoi faire, décrire, avec des mots et de petites lettres ? Essayer de voir, tenter de respirer, sentir humer avec la peau avec des mots, pourquoi faire ? Les images suffisent mais elles ne le disent pas, il pourrait ne s’agir que d’un ciel mais elles se taisent, seulement, elles se taisent seulement parce que ce ciel-là n’est jamais semblable au mien, au tien et à celui des autres, ces cieux ne se côtoient pas, on cligne des yeux, un peu, ou alors un unisson, une harmonie, fugace, illusoire, inutile peut-être, moi je ne sais pas, les mots je les vois, je les entends, lui les images il les fait, il a là son cadre, sa lumière, où posera-t-il son point il le sait ou il n’en sait rien, moi j’ai une sorte d’espèce de manière de feuille, une image sur laquelle quelquefois s’impriment les mots sans qu’ils soient vraiment tout à fait là, il suffirait d’une panne et tout serait à nouveau, et encore et encore et toujours à refaire, il suffirait que ça ne se déclenche pas et la photographie ne serait pas, tout simplement et personne au monde ne le saurait, elle n’aurait plus jamais existé, comme avant, tu sais bien c’est un peu comme le soir, c’est une place, il y a des tilleuls, dessous comme sur cette allée, il y a des bancs, il fait chaud et il y a des hommes ou des femmes, des enfants ou des bêtes qui passent, il fait doux et il y a des chiens, certains se sont assis, d’autres aux fenêtres sont accoudés, d’autres encore portent des chapeaux, il y aurait eu au-dessus de tout ce monde, là, quelque chose de bleu, de blanc et de pastel, de la lumière et de la couleur, ils seraient là, tous, tu vois comme ils mentent ces mots-là puisqu’elles aussi seraient là mais n’importe, ils seraient tous là, tous et toutes et toutes et tous, on s’attacherait, on se lierait, on se donnerait des mots ou des phrases même, un livre d’images c’était un prix qu’on avait et l’été arrivait, alors on allait enfin cesser ces allers et venues, ces horaires toujours contraints et recommencés, alors on en aurait enfin fini de ces maudites choses à apprendre et à savoir et à redire et à se souvenir, des déclinaisons, des tables concordances, des temps et des accords, auraient-ils été parfaits, des souvenirs et des relations, on aurait tout à dire et tout à retenir et lorsque, avec le soleil et la brunissure de la peau on en aurait fini, lorsque doucement mais c’est déjà maintenant, dès la presque fin de juin, les jours se mettront encore à raccourcir à cause de cette satanée inclinaison de l’écliptique, à cause de ces ellipses à répétition, des milliards de fois, tu sais bien, des milliards d’hommes et de femmes aussi, là, une fois que c’en serait fini des vacances, de ces géographies rythmées des parents, une fois qu’à nouveau les bancs, les cahiers propres, les couvertures neuves, à nouveau on en aurait fini, encore à nouveau on aurait été voir d’autres villes, Venise ou Lisbonne (elles n’y sont pas, non), mais tu sais bien, oui, Biarritz Marseille La Canourgue et les Vans, et même s’il fallait toutes les citer, on oublierait encore les bêtes, qu’ont-elles donc, ces bêtes-là, à se prélasser sur l’herbe, à se mouvoir en ville, à mimer un peu la frayeur l’étrangeté la sauvagerie ? Les enfants à Bordeaux marcheraient sur l’eau, il y aurait là un bestiaire, des animaux comme au ciel on écoute et on nomme les galaxies ou les constellations, celle de l’ourse ou du serpent, des chiens de chasse ou du dragon, à des années-lumière et ces deux-là, les deux frères qui inventèrent le cinéma, les usines et la sortie, Lyon la Part-Dieu, le mouvement des vingt quatre fois la vérité par seconde, la croix de Malte qu’il y avait aux projecteurs, il y aurait non seulement les bêtes non seulement les vents les villes mais il y aurait les îles, sous le vent l’écume les vagues, il y aurait aussi le ciel, qui serait là comme partout, ses teintes de bleu de gris de mauve, il serait là, comme partout, et comme partout tu verrais l’attente sur les quais froids et gris de gens seuls sur la neige et puis tu verrais s’ouvrir ces bras et ces mains se serrer, celles de ces enfants si sérieux qui vont on ne sait où, celles de ces amants, de ces amis, tu vois bien aussi, pour les enfants ça peut encore passer, les mots ne disent pas de différence, mais des amants ? des amis ? Je n’y comprends pas un traître mot, non, moi non plus mais je peux encore regarder, voir défiler comme une sorte de sens, une intuition, il faut bien que tournent les pages, une présence un peu comme quand on marche, une allée, des pins ou des saules, la chanson qui disait « je serais triste comme un saule », les souvenirs des jours heureux, la patience de l’ange comme celle du rivage, de la baie, des digues, un certain ordre, une certaine distribution, la sagesse des fenêtres ouvertes, le calme de la campagne et celui des portes fermées, quelqu’un ou bien quelqu’une, des vêtements, des corps, des pattes ou des gueules, des crocs ou des sourires, des lèvres ou des rides, on aurait regardé le monde qui s’en allait alors que ce ne serait qu’un conditionnel, ce ne serait que le passage de nos vies, on aurait eu ces âges-là, tu sais, tous ceux-là, et puis on aurait eu aux yeux ces larmes, non ce ne serait que le vent, une brise, passagère, oui, comme nous, ce ne serait que le bruit des années qui passent, ce ne serait que celui des amis qui arrivent, des roues sur le gravier, par l’odeur le jardin dirait qu’il vient d’être arrosé, des phares troueraient la nuit, les virages, les routes, les cols et les longues lignes droites et dures, sans ombre, ce ne serait qu’un moment, quelques années, tout au plus, le temps d’apprendre à vivre, et de donner à celles qu’on aime – et à ceux aussi qu’on aime – quelque chose qu’on aurait pu comprendre, estimer et garder et chérir afin de le léguer, de le donner, de l’offrir.

Si cela se pouvait, ce ne serait qu’un ciel, juste un ciel, au-dessus des toits, quelques couleurs pastelles, un vent léger et doux, et le sourire des enfants.

Texte pour le livre le pas balancé de la girafe. Pierre Cohen-Hadria. Paris, mars 2015